在经济下行与预算紧缩的大环境下,企业普遍面临着“钱要花在刀刃上”的挑战。如何让有限的福利资源发挥出翻倍价值,成为企业管理者必须应对的难题。

实际上,福利的有效性并不总与金额成正比。很多时候,一份精心准备的生日关怀,或是为方便员工照顾家庭而贴心设置的弹性工时,往往比等值的现金更能打动员工,激发归属感与工作积极性。

那么,真正触动人心的福利设计,究竟藏着怎样的底层逻辑?以下将从设计原则、优秀实践与落地路径三大维度,与您分享在预算受限的情况下,如何让员工关怀脱颖而出。

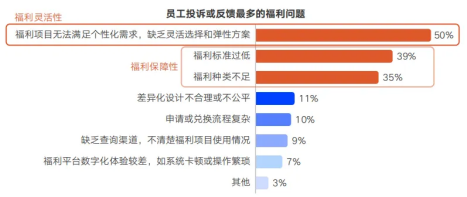

图源:关爱通《2025-2026福利管理白皮书》

根据关爱通《2025-2026福利管理白皮书》数据显示,员工投诉或反馈最多的问题(50%)是福利项目缺乏个性化与弹性,难以真正契合员工的多样化需求。

个性化福利设计的核心,在于让员工感受到“这份福利是专为我而设的”,这种量身打造的专属感,能有效激发员工的情感共鸣,从而打破标准化福利带来的无感僵局。企业可基于员工兴趣、需求乃至个人重要时刻,进行精准的福利设计。例如,为新晋父母提供弹性工时、为阅读爱好者提供购书补贴、为健身达人争取运动场馆合作折扣等等。这些看似微小,却能精准回应个体需求的举措,能显著提升员工的归属感与被重视感。

员工追求的不仅是薪酬,更有价值实现的认同感。而认可员工价值的有效表达,未必依赖高额投入。实践表明,精准设计的认可机制能显著提升员工的自我价值感,并能通过明确的激励导向引导团队行为与企业目标紧密对齐,从而在团队内部形成“付出有回报、优秀被看见”的良性氛围。

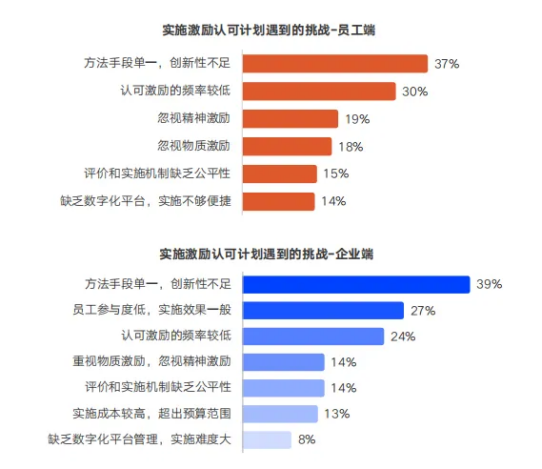

图源:关爱通《2025-2026福利管理白皮书》

据关爱通《2025-2026福利管理白皮书》数据显示,企业激励认可计划面临着方法单一与效果不佳的挑战,员工则期盼提升激励频率。

基于此,企业可从两方面优化激励策略。一方面,丰富激励形式,增加“即时小额激励”(如在紧急任务完成后,即时发放小额电子卡券)和“场景化激励”(如项目攻坚后团队定制纪念品),以此迅速传递正向反馈,提升员工积极性与参与感;另一方面,提升激励频率,将“季度/年度激励”与“月度/周度小额认可”等日常认可结合,形成“高频+轻量”的激励节奏,增强感知度与实效。即使是简单点赞或真诚感谢,只要传递及时、心意到位,都能成为温暖员工的组织记忆,持续凝聚人心。

现代员工愈发重视工作的长期价值,将职业发展视为重要的“隐性福利”。当企业将福利转化为员工成长的“助推器”,才能赢得员工的长期信任与同行。

企业可系统提供职业规划咨询、内外部培训资源、技能认证支持等,助力员工拓宽“技能图谱”。更进一步,企业可以设立“创新基金”或“孵化计划”,鼓励员工主导创新项目并共享成果,这也是一种低成本高效益的激励方式。当个人方向与公司发展并肩成长,这种成就感和归属感将成为最牢固的纽带。

常规福利若缺乏新意,容易沦为员工们眼中的“理所当然”,失去激励效力。而适时引入惊喜感,则能打破福利体验的惯性,持续创造“体验峰值”,让每一次福利发放都成为积极的情感触动。

设计有效惊喜,可以参考以下两大原则:

· 随机发放,避免福利固化,可以采取不定期、不定额、不定形式的方式发放惊喜福利,通过打破预期,带来新鲜感。

· 结合场景,将福利与具体场景或关键时刻相结合,让关怀更“应景”。例如,暴雨天气时发放打车补贴、项目攻坚期提供暖心加班餐、春节返工首日准备开工红包等等,场景化的惊喜更容易引发情感共鸣,也让关怀更显贴心。

某企业为提升员工健康水平,推出了“健身补贴”福利。然而,在申领环节,员工必须提交纸质发票、健身记录等一系列资料,繁琐的报销流程导致员工参与意愿低下。

以上案例揭示了一个关键问题:再好的福利初衷,若被复杂的流程所累,其价值也会大打折扣。福利的便捷性与可获得性,是决定其能否从“纸上福利”转化为“员工获得感”的首要前提。

· 家庭开放日:邀请员工家属走进工作场所,或参与精心设置亲子活动日......增强员工家庭对员工工作的理解与支持,使员工能以更饱满的热情投入工作。

· 弹性工作制度:在一定条件下,允许员工灵活安排工作时间或远程办公,支持员工更好地平衡工作与生活。

· 团队“失败奖”:公开奖励那些从失败中总结经验、勇于尝试的团队,塑造鼓励试错、积极创新的企业文化氛围,让员工明白失败并非终点,而是成长与进步的阶梯,激发团队的创新活力与探索精神。

· 健康关怀计划:提供免费体检、健身课程以及心理咨询服务,全面关注员工身心健康,助力员工以更健康的体魄和积极的心态迎接工作挑战。

· 社区服务假:每年为员工提供一天带薪志愿者假期,鼓励员工走出公司,回馈社会。通过参与社区服务,员工能够提升自身的价值感与社会责任感,也能展现企业的社会责任。

· 梦想基金:设立梦想基金,支持员工的业余爱好或学习目标(如乐器、摄影等)。

· 成长基金:每年提供定额学习经费,支持员工自我提升,并组织成果分享,推动共同成长。

企业可以通过匿名问卷、焦点小组等方式,深入了解员工的真正需求。同时,建议建立动态更新的员工需求数据库,基于年龄、职级、生活阶段等维度实现差异化需求的精准匹配。

企业可以选择2-3项福利进行小范围试点,重点关注员工的情感反馈与参与率。还可设计“惊喜对照组”,观察对比不同设计带来的体验差异。

许多福利之所以效果不佳,往往是因为沟通不足。企业可以通过多渠道、多方式清晰传达福利的设计初衷与和情感价值。如:在入职培训中分享“福利设计背后的关怀理念”,在福利发放时附上“为什么设计这项福利”的说明卡片,或定期分享员工的福利体验故事,让福利的情感价值被充分理解。

福利不是一成不变的,而需随组织发展持续演进。企业需要定期评估福利效果,根据员工反馈和实际情况进行动态调整。

低成本高感知福利设计的本质,是将资源从“物质投入”转向“情感投资”。当企业不再局限于“发多少钱、送什么礼”,而是通过个性化设计、成长支持、惊喜体验等维度,让员工感受到“被理解、被重视、被期待”,福利便能超越物质属性,成为组织与员工之间最温暖的纽带。

在经济寒潮中,用心设计的福利不仅是留人的工具,更是暖心的火种。它印证了:真正的关怀,从不依赖高昂预算,而是始于一颗真正懂员工的心。

PS:关爱通重磅发布《2025-2026福利管理白皮书》,欢迎扫描上方二维码,免费获取完整版白皮书,解锁更多福利管理洞察和实用建议!

免责声明 :

本网站内容部分来自内容作者或互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表关爱通观点或立场。关爱通力求此信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其内容的准确性、完整性,也不保证未来内容不会发生变更。 如本网展示内容的作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时用电子邮件或电话通知我们,关爱通会及时采取合理措施,避免给双方造成不必要的经济损失。